|

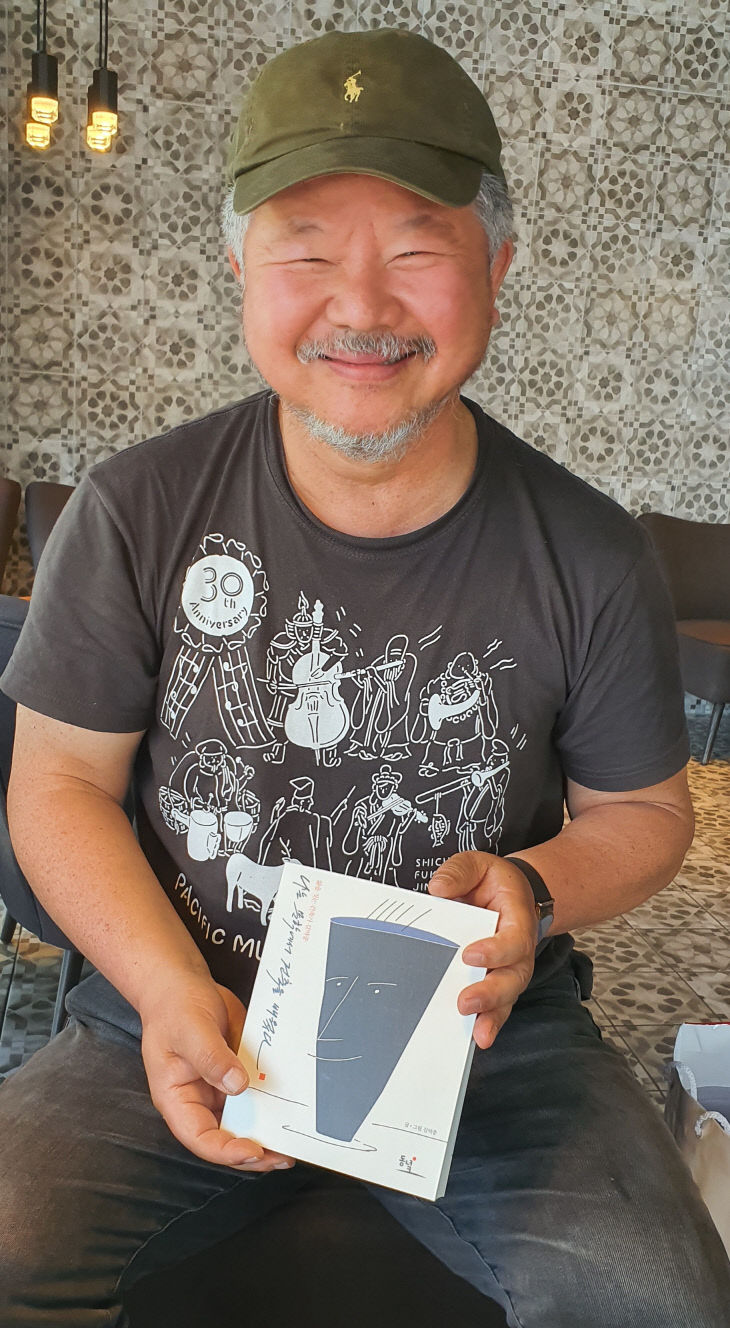

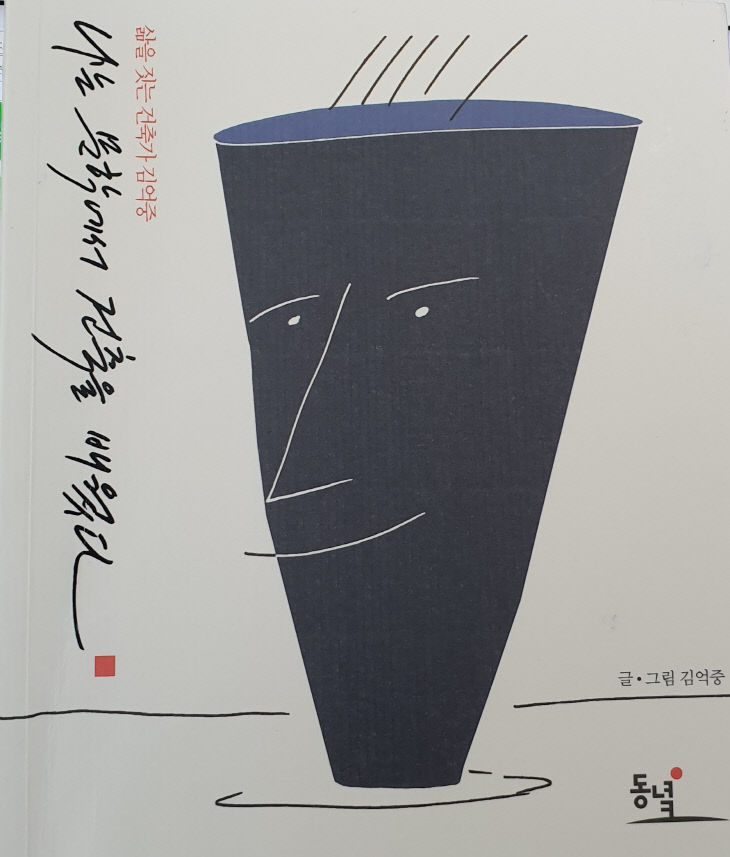

삶을 짓는 건축가인 김억중 한남대 건축학과 교수가 그의 저서 <나는 문학에서 건축을 배웠다> 에 대해 소개하며 이같이 말했다.

세계적인 재불 스테인드글라스 작가인 김인중 신부의 막내 동생이기도 한 김억중 교수는 이 책에서 문학작품 속에 나오는 주택들에 대한 글과 그림을 통해 “문학이 있어 늘 행복합니다”라고 말했다.

대전의 대표적인 건축가로 손꼽히는 김 교수는 건축에 삶과 선율, 리듬을 입혀 아름다움을 설계하기로 유명하다. 취미로 고서와 골동품을 수집하는 김 교수는 늘 책을 읽고 글을 쓴다. 읽고, 쓰고, 설계하는 일은 하나의 연장선상에 있다. 음악에도 조예가 깊어 많은 음악가들을 후원하기도 하는 김 교수는 지난 2014년에 '내 집을 사랑한다'는 뜻의 '애오려전(愛吾廬展)' 개인전을 갖기도 했다. '애오려전(愛吾廬展)'은 그의 5번째 전시회로 김 교수가 집(廬)에 대해 생각하고 깨달은 의미를 표현하는 시화 작품과 조형물 등을 선보였다.

김 교수는 건축과 음악에서 공간의 본질적인 의미를 되묻고, 형태와 형태 사이, 소리와 소리 사이, 그 공간을 어떻게 디자인해야 건물(建物)이 건축(建築)이 되고, 음(音)이 악(樂)으로 진화할 수 있는지를 이야기해왔다.

김 교수는 "주변과 소통하는 공간의 여닫음 외에 주택의 모든 다른 요소는 그 흐름을 보조하는 장치일 뿐”이라며 “집에서 소중한 것은 방 안에 있는 것이 아니라 주변과의 관계에 있고, 하늘과 구름, 빛과 그림자는 하나의 건축물을 완성하는 중요한 재료"라고 말했다.

아주미술관, 유성문예회관, 엑스포남문광장 무빙쉘터 등을 설계한 김 교수는 “저는 1955년 대전의 한 가부장적인 집안의 8남매 중 일곱째로 태어나 그림 그리기를 좋아한다는 이유로 서울대 건축과에 진학했지만 거리에 화염병이 날아들던 시절 탓에 수업 한번 제대로 받지 못한 채 학사모를 쓰고 말았다”고 말했다.

|

김 교수는 “오늘도 저는 책 내음 가득한 작업실에 앉아 책장을 뒤적이며 ‘하늘과 땅과 사람 사이의 인연’을 맺어주는 집에 대해 고민하고 있다”고 밝혔다.

김 교수는 지난 2004년부터 매년 한 건씩 집을 설계해오고 있다. 다작을 하지 않고 오랫동안 생각해서 작업하는 게 특징인 김 교수는 집의 이름을 짓고, 이를 설명하는 시나 산문을 써서 집 주인에게 선물로 준다. 공주 어사재, 논산 수경당·사미헌·애일헌, 천안 완락재, 광주 사가헌, 대전 무영당 등이 그가 설계하고 이름을 지은 집들이다. 그가 설계한 건축물로는 아주미술관과 유성구 문예회관 외에도 한남대 대천수련원, 중촌 근린생활시설, 대화동 천주교회 등 다수의 작품들이 있다. 이 같은 건축물들을 설계해오면서 김 교수가 늘상 빠뜨리지 않는 점은 바로 '땅이 무엇을 요구하고 있는가'에 귀를 기울인다는 점이다.

김 교수는 "건축 설계 의뢰 시 가장 먼저 하는 일은 '땅을 보는 것' 이고, 땅이 갖고 있는 메시지를 듣고, '땅이 무엇을 요구하고 있을까' 하는 것에 귀를 기울이는 것”이라며 “집은 하늘과 땅과 사람 사이의 인연을 맺어주는 매개체”라고 말했다.

김 교수는 “땅이 들려주는 메시지를 다 듣고 난 뒤에야 비로소 '좋은 집'을 지을 수 있다며 “ '좋은 집'이란 몸과 마음을 편안하게 해주는 집이고, 기능보다는 정서적으로 편안한 집, 집이 있다는 그 자체가 감동적으로 느껴지는 집”이라고 말했다. 또 “문화적 자산으로서의 가치, 즉 역사 속에서 호흡할 수 있는 집으로 후손들에게도 사랑 받을 수 있는 집이 '좋은 집'”이라고 설명했다.

공주에는 단무지 공장을 개조한 그의 자택 겸 작업실이 있다. 허름한 창고를 찾아다니다 이 공장을 만나 작업실 겸 자택으로 개조했는데 아름다운 화단과 독특한 구조로 재구성된 이 집은 그의 취미인 골동품들과 그의 스케치 소묘 작품과 도자기 작품 등이 가득해 마치 박물관을 연상케 한다. 김 교수는 이 집에 호가 없다는 의미의 '무호재'라는 이름을 붙였다. 세계적인 바이올리니스트인 부인 김미영 씨와 함께 음악이 흐르고 꽃이 활짝 핀 자택 겸 작업실에서 예술작품을 창조하고 있는 김 교수는 요즘 세계적인 예술가인 맏형 김인중 신부의 일시 귀국에 따라 함께 <김인중 미술관>을 건립하기 위해 전력을 기울이고 있는 중이다.

한편 대전고와 서울대 건축학과, 스위스 로잔연방공과대학 건축과에서 공부하고 충북대 대학원 건축과에서 박사학위를 받은 김 교수는 사람들과 다양한 방식으로 건축을 이야기하기 위해 ‘김억중 전:공간-기호와 질서와 힘’(아주미술관, 2004), ‘건축가 김억중의 수작전’(대전KBS홀, 이안갤러리, 2007)이란 제목의 건축 전시회를 열었다. 또 <프랑스 문화예술, 악의 꽃에서 샤넬 NO.5까지>(한길사, 2001), <건축가 김억중의 읽고 싶은 집 살고 싶은 집>(동녘, 2003)> 등을 펴냈다.

한성일 기자 hansung007@

중도일보(www.joongdo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포 금지

![[2024 구봉산 둘레길 걷기행사] "구봉산 둘레길에서 만끽한 가을 정취와 자연생태"](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/images/webdata/content/2024y/10m/03d/78_2024100401000207100007601.jpg)

![[드림인대전] "태권도로 대전의 별이 되겠습니다!" 대전서구청 여자태권도부](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/images/webdata/content/2024y/10m/04d/85_2024100401000215600008201.jpg)