|

| 윤기관 전 충남대 명예교수회장 |

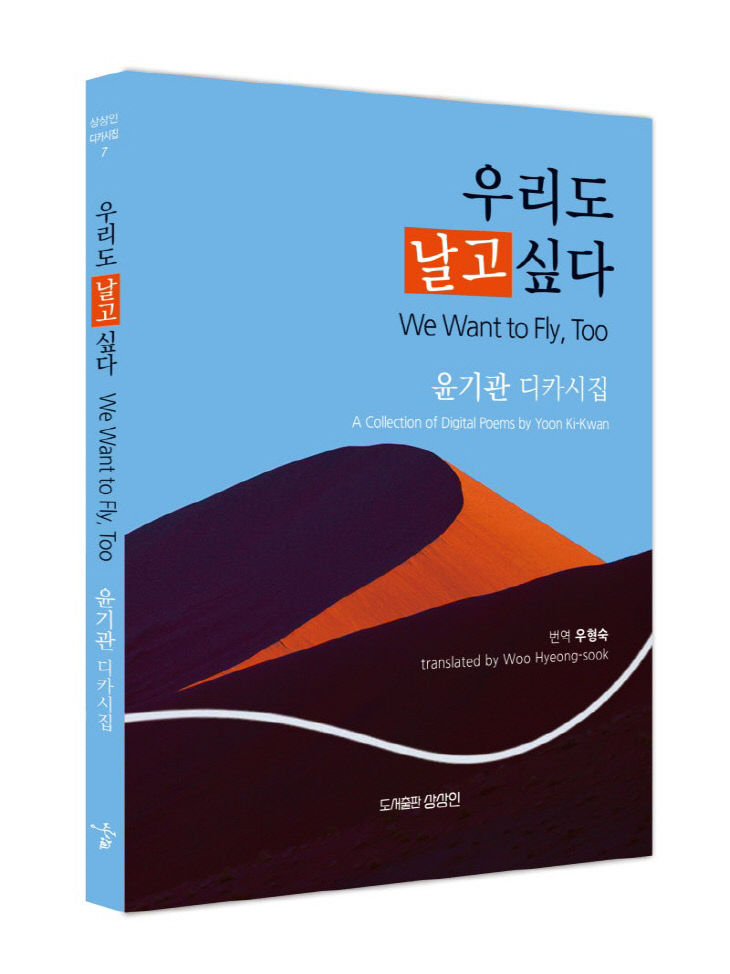

윤기관 전 충남대 명예교수회장이 디카시집 <우리도 날고 싶다>를 발간한 뒤 이렇게 말했다.

윤 회장은 “누구나 자신의 신체 일부에 대해서 이러쿵저러쿵하면 그것을 듣고도 그냥 지나칠 사람은 하나도 없다”며 “왜, 그럴까? 사람은 그 분의 형상을 닮아 지어졌다는 자부심 때문”이라고 말했다. 그는 “그 자부심을 우리는 '인권'이라고 부른다”며 “게다가 그 분이 사람을 지으실 때, 완벽하지 않게 지으셨다”고 말했다. 그래서 “늘 그분을 따르라는 의미”라며 “우리는 본태성 미숙아”라고 말했다.

윤 회장은 “그 분의 심오한 의도로, 그 분의 형상대로 빚어진 인간은 존엄한 가치를 가지고 세상에 온다”며 “창조된 천지를 잘 보살펴, 자연을 잘 가꾸고, 자연과 더불어 행복하게 살 권리가 부여된 것은 덤으로 받은 분에 넘치는 선물”이라고 말했다.

윤 회장은 “이에 감복하여 UN은 헌장에 어느 나라나 그 나라 국민이라면 누구나 보편적으로 누릴 자유, 평화, 인권, 평등을 법으로 보장한다”며 “그 분이 창조한 사람이니 속박을 반대하며, 다툼을 거부하며, 사람다운 대접을 받아야 하며, 평등하게 대접받을 기본권리가 있다”고 전했다.

윤 회장은 또 “저는 문학인으로서 '글'로, 예술인으로서 '그림'으로, 사진작가로서 '영상'으로 그 자유·평화·인권·평등을 추구한다”며 “지난 여정을 되새김질할 결단을 내렸고, 스페인 산티아고 순례길을 되돌아본다”고 말했다. 윤 회장은 “어려운 여정에서 수많은 교훈과 스친다”며 “길섶에서 자유, 평화, 인권, 평등이 손을 흔들며 격려한다”고 말했다. 그는 “고마움에 잠시 그 자리에 머문다”며 “떠오른 시상(詩想)을 기록하고, 영상으로 남긴다”고 전했다.

한편 윤 회장의 디카시집은 ‘예쁜 풍경 한 컷’에 감상을 붙이는 익숙한 디카시의 관성을 처음부터 비껴간다. 시작점부터가 다르다. 이 시집은 방글라데시 쿠투팔롱 난민촌의 초등학교 풍경에서 출발한다. 그 현장의 참담함을 세상에 알리고 더불어 개선의 손길을 기다려 보려는 의지를 담고 있다. 그래서 이 책의 사진은 배경이 아니라 증언이고, 시는 감상이 아니라 요청서에 가깝다. 1부가 '형상', 2부가 '자유', 3부가 '인권', 4부가 '평화와 평등'으로 구성된 목차 자체가 이미 하나의 선언문처럼 읽힌다.

|

그 토대가 실제의 장면에서 어떻게 작동하는지 1부의 로힝야 연작이 선명하게 보여준다. ‘초등학교 천장’에서는 교육받을 최소한의 조건조차 박탈된 삶을 정면으로 지적한다 . ‘자유를 찾아’는 난민의 시간이 길어질수록 자유가 더 멀어지는 게 아니라, 오히려 ‘나라를 세울 민족의 예비 지도자’가 될 아이들의 미래를 더 또렷이 호출한다고 확신한다. 이런 태도는 난민촌만의 문제가 아니다. 4부 '평화와 평등'에서 인용되는 ‘비무장지대 평화’의 구절, ‘문양이야 다르지만/한마음으로 평화를 알리는 이정표…/통일의 그날을 소원하는 한마음’이라는 부분은 분단을 낭만화하지 않으면서도, 평화를 가능한 가치로 되돌려 놓는다. '평등' 또한 추상명사가 아니라 폭력과 차별의 구조를 드러내는 비판적 언어로 호명되며, 시는 그 구조를 무너뜨리는 데 필요한 감각의 설득력을 담당한다.

그렇다고 이 시집이 목소리 높여 구호만을 외치는 책은 아니다. 윤기관의 디카시는 자연과 사물에 기대는 방식으로 오히려 메시지를 더 단단하게 만든다. 작가는 길섶의 풍경을 보며 "자유, 평화, 인권, 평등이 손을 흔들며 격려한다"고 쓴다. 여기서 자연은 현실을 지우는 장식이 아니라, 인간에게 부여된 가치가 어디서 왔는지를 확인시키는 창조주의 표지로 기능한다. ‘이러지 말아요’에서 갈매기는 "알량한 새우깡 한 톨로 유혹하지 말아요"라고 말하며, 약자에게 던져지는 값싼 시혜와 길들임의 이데올로기를 거절한다. 이런 장면에서 사물과 자연은 단순한 비유가 아니라, 인간 사회의 도덕을 가늠하는 거울이 된다.

표제작 ‘우리도 날고 싶다’의 펭귄은 특히 인상적이다. 날개는 물갈퀴로 변신해 훨훨 날지 못하게 되었고, "뒤뚱뒤뚱 걷는 모습… 무리 지어 사는 건 영락없는 사람이네"라고 말한다. 이 자조 섞인 유머는 금방 사회적 은유로 읽힌다. 날 수 있는데 날지 못하는 존재, 혹은 날개를 다른 용도로 바꿔 생존을 택한 존재의 형상은, 자유를 말하면서도 스스로의 자유를 훼손하는 우리 사회의 모순을 지적한다.

윤기관 전 회장의 <우리도 날고 싶다>는 자연과 일상을 예쁘게 기록하는 데서 멈추지 않고, 그 기록을 통해 우리가 지켜야 할 최소의 규범과 가치인 자유, 평등, 평화, 인권을 다시 묻는다. 더 정확히는, 인간이 "그분의 형상대로 빗어진" 존재라는 전제 위에서, 창조된 세계(자연과 사물)를 바라보는 일이 곧 인간을 존중하는 윤리적 가치로 이어져야 한다고 주장한다. 그래서 이 책을 덮고 나면 풍경이 남는 게 아니라 질문이 남는다. 우리는 정말 서로를 사람답게 대하고 있는가? 그리고 우리는, 우리도 날고 싶다는 말 앞에서, 누구의 날개를 붙잡고 있는 것은 아닌가?

한성일 기자 hansung007@

중도일보(www.joongdo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포 금지

![[2025 대전·세종·충청 10대뉴스] 윤석열 탄핵에서 이재명 당선까지…격동의 1년](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/images/webdata/content/2025y/12m/25d/78_2025122501002237300097951.jpg)

![[2025 대전·세종·충청 10대뉴스] 대통령 지원사격에](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/images/webdata/content/2025y/12m/25d/78_2025122501002236200097851.jpg)

![[중도일보와 함께하는 2026 정시가이드]](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/images/webdata/content/2025y/12m/25d/78_2025122601001498000063051.jpg)